Pierre Grotard sah von seinen Notizen auf, als die Tür zu seinem Laboratorium mit dem vertrauten Quietschen geöffnet wurde. Marie kam herein.

„Pierre, das Essen steht auf dem Tisch…“ Sie verstummte und hielt sich mit einem Laut des Ekels das untere Ende ihrer weißen Schürze vor den Mund. „Mon Dieu, Pierre! Was ist das für ein Gestank?“

Pierre erhob sich, legte die weiße Gänsefeder auf das Pult und schloss sein großes, ledergebundenes Notizbuch. Er warf einen Blick auf den großen, hölzernen Labortisch, auf dem, unter einem fleckigen, dunkelgrauen Tuch, unscharfe Umrisse eines Körpers zu erkennen waren. Durch die kleinen, vor langer Zeit milchig gewordenen Bleiglasfenster fiel das eisengraue Licht eines bedeckten Herbstnachmittags ein. Der niedrige Schuppen, den Pierre als Laboratorium benutzte, wurde dadurch nur schwach erhellt und viele seiner Instrumente und Experimente auf den wackligen Tischen entlang der hölzernen Rückwand lagen im Schatten.

Er ging zu seiner immer noch mit der vor den Mund gepressten Schürze dastehenden Frau, fasste sanft ihren Oberarm und führte sie wieder hinaus ins Freie.

„Ich habe Dir doch erzählt, dass ich mit der Wirkung elektrischer Ströme auf belebte Materie experimentiere, Marie. Seitdem ich Galvanis Buch gelesen habe, komme ich nicht mehr los davon. Stell Dir vor, was es bedeutet, dass lebende Wesen durch elektrische Ströme kontrolliert werden! Selbst der Mensch, Marie! Selbst der Mensch!“

„Schön und gut“, gab Pierres Frau ungerührt zurück, „aber das Essen steht auf dem Tisch. Geh Dir jetzt die Hände waschen, Liebster – und zwar sehr gründlich! – und komm dann hinüber ins Haus!“

Pierre konnte nicht anders: Er musste lächeln. Er liebte seine resolute, wunderschöne Frau mehr als sein eigenes Leben. Sie war fast zwei Köpfe kleiner als er, aber sehr ansehnlich proportioniert, mit langen Beinen, einer schmalen Taille und langen, rotblonden Haaren. Und zu ihrer beider Freude erwartete sie nun auch noch ein Kind. Ehrfurchtsvoll betrachtete Pierre den schon deutlich sichtbar gerundeten Bauch seiner Frau. Dort wuchs ein neuer Mensch heran und das war Gottes Werk.

Pierre verschloss sein Laboratorium, das unweit ihres kleinen, steinernen Hauses untergebracht war, und warf zuvor noch einen Blick auf den verdeckten Körper unter dem Tuch auf dem Labortisch. ‚Vielleicht‘, dachte er und erschauderte, halb vor Furcht, halb vor Wonne, ‚vielleicht kann ich es Gott in den nächsten Tagen gleichtun.‘ Dann verschloss er die schwere Eichentür und schob den schweren, eisernen Schlüssel, der an einer festen Kordel um seinen Hals hing, wieder unter sein Hemd.

Am darauffolgenden Abend legte sich Pierre nach dem Abendgebet zu Marie ins Bett, gab ihr wie immer einen Kuss, schloss dann die Augen und wartete, bis ihre Atemzüge gleichmäßig gingen und sie tief und fest schlief. Leise erhob sich Pierre, nahm seine Kleidung vom Haken an der Innenseite der Tür und schlich in die Küche, wo er sich anzog. Schließlich nahm er seine derbe Jacke vom Haken neben der Haustür, stieg in seine Arbeitsstiefel und verließ das Haus. Er hatte Arbeit vor sich, ein grausiges Werk, das jedoch getan werden musste.

Pierre folgte dem ausgetretenen Weg von ihrem Haus hinunter ins Dorf. Die Uhr des Kirchturms schlug gerade zwei Mal, also war es halb ein Uhr. Ein kräftiger Wind blies und es roch nach Regen.

Er fand den Karren, samt Schaufel und Hacke, in dem Gebüsch in der Nähe des Friedhofs, wo er ihn am Vorabend versteckt hatte. Ächzend schob er die hölzerne Karre über den weichen Boden, wobei die beiden Räder und seine Füße tiefe Abdrücke hinterließen. Es hatte viel geregnet in den letzten Tagen, was gut war, denn in dem feuchten Boden hatte sich der Körper sicher gut gehalten.

Ein einfaches Holzkreuz, am Rande des den Armen vorbehaltenen Bereichs des Friedhofs, markierte die letzte Ruhestätte von Jean Dechamp, einem 12 Jahre alten Jungen aus dem Dorf, der vor drei Tagen einem schrecklichen Unfall zum Opfer gefallen war. Der Junge hatte sich vor seinem wütenden und wahrscheinlich betrunkenen Vater geflüchtet. Der alte Dechamp, ein gottloser Säufer und Würfelspieler, war für seine schrecklichen Wutanfälle im ganzen Dorf berüchtigt. Der junge Jean hatte sich hinter der alten Wassermühle versteckt, die am anderen Ende des Dorfes direkt an am Ufer des kleinen Flüsschens Semme lag. Dabei hatte sich sein linker Arm im Mühlrad gefangen. Der schmale Bursche – Pierre hatte ihn zuvor des Öfteren im Ort gesehen – war mitgerissen und unter Wasser gedrückt worden, wo das Mühlrad ihm den Arm abriss. Der Schock ließ ihn wohl das Bewusstsein verlieren und Jean ertrank, bevor er verbluten konnte, wie Dr. Lavoisier, der einzige Arzt im Ort, beim Auffinden der Leiche vermutete.

Der kleine Jean war am gestrigen Sonntagvormittag nach einem kurzen, schlecht besuchten Gottesdient, beigesetzt worden. Es waren nur drei Leute da gewesen, darunter die untröstliche Mutter des Jungen. Pierre war auch in der Kirche gewesen, ganz hinten und mit seinem Hut tief im Gesicht, um nicht erkannt zu werden. Er war der kleinen Prozession gefolgt, die mit dem in Leinentücher gewickelten Leichnam auf dem Totenbrett zur hintersten Ecke des Friedhofs neben der Kirche gezogen war. Versteckt hinter einen Baum hatte er beobachtete, wie die beiden Totengräber die Leiche des Jungen in das Grab gleiten ließen. Dann war Pierre davongeeilt, mit klopfendem Herzen und einem schlechten Gewissen, dass seitdem an ihm nagte.

Nun stand er in dieser kalten Herbstnacht erneut an dem noch frischen Grab des Jungen und zögerte lange, bevor schließlich die Schaufel in die feuchte, schwere Erde stieß.

Am späten Abend des darauffolgenden Tages, es war der erste Dienstag im Oktober, verlor Marie Grotard schließlich beim Anblick der erkalteten Quiche die Geduld. Ihr Ehemann, Pierre, hatte sie gewarnt, dass er wichtige, drängende Arbeit zu erledigen habe. Sein Blick hatte dabei so gehetzt und sein Gesicht so blass gewirkt, dass Marie ihn hatte gewähren lassen. Sollte er sich doch mit seinen Experimenten beschäftigen. Durch die kleine Erbschaft, die ihre Eltern ihr hinterlassen hatten, hatten sie genug Geld.

Marie liebte Pierre über alles und hoffte nur, dass seine Begeisterung für die Wissenschaft nachlassen würde, wenn ihr Sohn geboren war. Ende Januar würde es soweit sein. Und dann würde Pierre hoffentlich wieder ganz ihr gehören und sie müsste ihn nicht länger mit den stinkenden Kadavern ausgeweideter Katzen, Frösche und Tintenfische teilen.

Nun aber war Pierre bereits seit dem Morgen nicht mehr aus dem Schuppen aufgetaucht und Marie begann, sich Sorgen zu machen. Schließlich warf sie sich einen grauen Schal aus derbem Filz über Kopf und Schultern und trat hinaus in den Sturm und in den eiskalten Regen. Sie platschte eilig durch die Pfützen auf dem Hof, hinüber zum Laboratorium, als plötzlich ein blendend heller Blitz in die lange Eisenstange fuhr, die Pierre vor einiger Zeit auf das Dach des Schuppens montiert hatte. Es krachte ohrenbetäubend laut und Marie schrie auf. Wie als Antwort auf ihren Schrei erklang gleich darauf ein langgezogenes Heulen aus dem Schuppen, das ihr eine Gänsehaut am ganzen Körper verursachte.

„Pierre?“, rief sie, aber ihre Stimme war schwach und drang nicht durch den Sturm. Dann aber hörte sie ihren Mann im Schuppen lachen, lang, laut und triumphierend. Es schien, als wäre eines seiner Experimente erfolgreich gewesen. Marie zögerte noch kurz, dann wandte sie sich erleichtert um und ging wieder zurück ins Haus. Sollte er seinen Erfolg genießen. Er würde schon zurückkommen, wenn der Hunger ihn trieb.

Es donnerte erneut, als Marie gerade die Tür hinter sich schloss und sie meinte, einen weiteren grausigen Schrei gehört zu haben, war sich aber nicht sicher. Da nichts weiter zu hören war, schloss sie schließlich die Tür, setzte sich an den Tisch und aß allein zu Abend.

Als Marie aus dem Schlaf schreckte, saß sie zu ihrer Verwunderung immer noch am Tisch. Sie hatte ihren Kopf auf die Arme gelegt und war eingeschlafen. Die Kerzen waren, bis auf eine, heruntergebrannt und es war kalt und dunkel in der großen Küche, die fast das gesamte Erdgeschoss ihres kleinen Hauses einnahm. Pierre war immer noch nicht zurück, stellte sie besorgt fest. Das aber war es nicht, was sie geweckt hatte. Es war…

In dem Moment klopfte es wieder an der Tür. Marie spürte, wie sie erschauerte. Es war ein merkwürdiges Klopfen, eher ein mehrmaliges Schaben, das dazu irgendwie feucht klang.

„Wer…“, Marie räusperte sich, „Wer ist da?“

Keine Antwort, aber ein erneutes schabendes Klopfen. Marie spürte, wie sich die kleinen, blonden Haare auf ihren Armen aufstellten und ein Schauer lief über ihren Rücken.

„Pierre?“, rief sie mit zitternder Stimme, aber sie wusste, ohne zu ahnen, woher, dass dort nicht ihr Pierre vor der Tür stand.

Ein erneutes Klopfen, dann drückte etwas von außen fest gegen die Tür, dass die dicken Bretter knarzten. Die Tür war stabil, doch sie schloss nicht sehr gut. Wenn man sehr fest drückte, sprang der Riegel einfach auf. Den schweren Sperrbalken hatte sie nicht vorgelegt. Er lehnte nutzlos in der Ecke neben der Tür.

Wieder ein Klopfen, dann presste jemand – etwas – so heftig gegen das Holz, dass er alte Riegel aufsprang und die Tür sich quietschend nach innen öffnete. Durch den entstehenden Luftzug erlosch die letzte Kerze auf dem Tisch. Im Licht des immer noch vollen Mondes wurde der Schattenriss einer menschlichen Figur auf den Dielenboden geworfen.

Die Gestalt bewegte sich, machte einen zögerlichen, unsicheren Schritt nach vorn und geriet ins Schwanken. Sie hielt sich am linken Türrahmen fest und Marie hätte vor Erleichterung beinahe geschluchzt, als sie die schmale Figur eines armen, ausgehungerten Kindes in der Tür erkannte.

„Mutter?“, fragte die heisere, schwache Stimme des Jungen und Marie erhob sich seufzend.

„Nein, mein armes Kind! Mon Dieu, was hast Du mich erschreckt! Hast Du Dich verlaufen, mein Kleiner?“

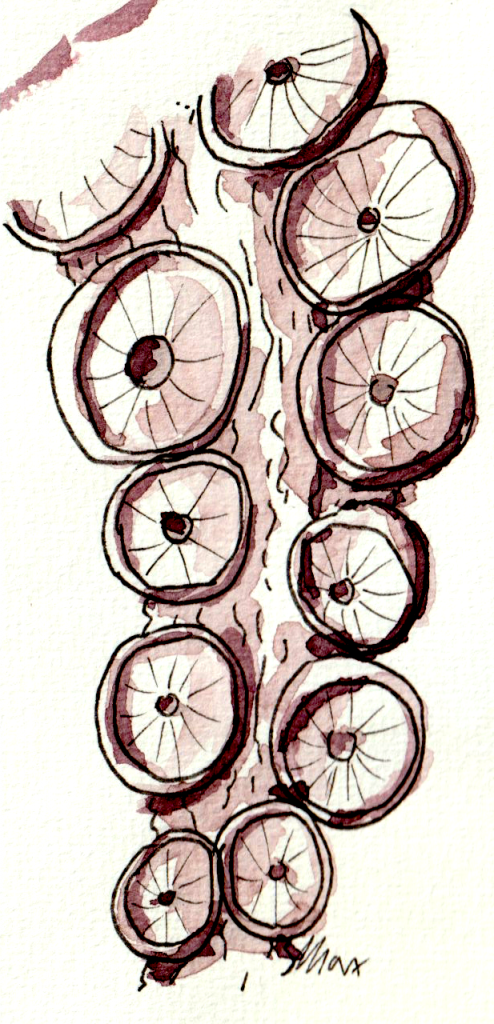

„Mutter?“, fragte der Junge erneut und Marie erstarrte, als sie im Mondlicht sah, mit was sich der Junge am Türrahmen abstützte. Was es auch war, es war nicht die Hand eines Menschen. Lang, dünn und sich beständig windenden und zuckend glich es dem Tentakel eines großen Tintenfisches. Sie folgte dem weißlichen Fleisch mit dem Blick hinauf bis zu einer großen, unordentlichen Naht an der Schulter des Kindes. Die Schulter, die Brust und der Hals des ausgezehrten Körpers waren mit frischem, rotem Blut bedeckt. Schließlich sah Marie in das Gesicht des Jungen, blickte in die toten, weißen Augen und begann zu hysterisch zu schreien.

„Mutter?“, fragte das Wesen erneut mit krächzender Stimme, ließ den Türpfosten los und trat ins Haus. Maries Schreie verstummten erst, als sich der lange, kalte Tentakel um ihren Hals legte.